La Jeanne-Élisabeth livre ses secrets : deux restaurations d’objets personnels issus d’une épave suédoise (XVIIIe siècle)

Résumés

Les fouilles archéologiques sous-marines menées par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines sur le navire de commerce suédois, la Jeanne-Elisabeth, coulé en 1755 devant Maguelonne (aujourd’hui Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault), ont livré une importante collection d’objets liés à la cargaison mais aussi aux biens personnels des marins et passagers du bord. Les conditions sédimentologiques ont permis la conservation de nombreux mobiliers en matières organiques. Deux d’entre eux, une chaussure en cuir et une bourse d’officier en chanvre, sont présentés sous l’angle de la restauration réalisée par le 2CRC et ARC Nucléart en 2015.

Entrées d’index

Mots-clés :

archéologie marine, restauration du patrimoine, conservation du patrimoine, bateau, épave, XVIIIe siècle, objet mobilier, cuir, chaussureKeywords:

marine archaeology, heritage restoration, heritage conservation, ship, shipwreck, 18th century, moveable object, leather, shoePlan

Haut de pageTexte intégral

- 1 JAOUEN, Marine ; POLETTO Andrea. “The Shipwreck of the Jeanne-Elisabeth, 1755”. Dans ACUA Underwate (...)

1L’épave de la Jeanne-Elisabeth représente un témoignage archéologique rare, voire unique, de l’importance commerciale des navires suédois en Méditerranée occidentale au milieu du XVIIIe siècle. En 1755, la France et l’Angleterre sont alors dans un contexte tendu de pré-conflit. Les corsaires britanniques harcèlent les navires français, empêchant quasiment toute possibilité d’arriver à bon port. Pour que les denrées soient acheminées, les marchandises sont chargées sur des navires battant pavillons neutres, c’est-à-dire ceux de royaumes n’ayant choisi ni un camp ni un autre. Ainsi, en Méditerranée, les suédois bénéficient-ils de la clémence des navires anglais basés à Minorque. La Jeanne-Elisabeth, navire suédois commandé par Anders Knape Hanson, capitaine suédois de 35 ans, est affrétée par un riche marchand marseillais pour transporter un volume conséquent de piastres destinées en partie à des banquiers suisses à la recherche de placements financiers. Si la Jeanne-Elisabeth échappe aux corsaires, elle est malencontreusement drossée à la côte par une tempête d’est. Coulé sur les côtes languedociennes le 14 novembre 1755, le navire était parti de Cadix le 30 octobre de la même année avec comme cargaison 24 360 monnaies espagnoles camouflées dans 200 tonneaux de blé à destination de Marseille1.

2Les fouilles menées par le ministère de la Culture et de la Communication (MCC), par l’intermédiaire du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm), ont permis de livrer une grande diversité de mobiliers. Qu’il provienne de la cargaison elle-même, du matériel de bord ou des effets personnels des marins et passagers, le nombre d’objets sortis de la coque du navire se compte en centaines. Habituellement détruits par le naufrage lui-même ou par la décomposition liée aux micro-organismes marins, ils nous sont parvenus dans un état spectaculaire, préservés par une épaisse couche argileuse. Tels une chape, les limons, déversés par les étangs situés de l’autre côté du lido, ont généré une atmosphère anaérobique freinant considérablement les dégradations.

3Au sein du Drassm, la cellule conservation préventive est en charge des collections archéologiques. Ses compétences sont requises dès la découverte de l’objet, pour réaliser le constat d’état, pour le conditionnement en attente de traitement, et le suivi jusqu’à la mise en dépôt, au sein d’un musée par exemple. Elle oriente les objets vers les ateliers compétents pour leur restauration et valide les protocoles proposés par les conservateurs-restaurateurs. Depuis 2008, la première année de fouilles sur le site de la Jeanne-Elisabeth, près de quarante objets ont ainsi pu bénéficier d’une prise en charge dans un atelier de conservation-restauration.

4Nous avons choisi de présenter deux d’entre eux : une chaussure en cuir et une bourse d’officier en tissu contenant a priori des monnaies. Chacun à leur manière nous parle des personnes qui les ont façonnés et portés. Ils éclairent aussi sur la nécessité absolue de traiter les mobiliers issus de contexte immergé, à plus forte raison en contexte maritime. Enfin, ils lèvent le voile sur des hommes et des femmes qui mettent à profit leur talent pour les sauvegarder des altérations du temps et permettre leur présentation au public.

La prise en charge de deux objets de la fouille à l’atelier de restauration

5Comme trop souvent malheureusement, le laps de temps compris entre l’exhumation d’un mobilier archéologique et son traitement en laboratoire demeure une équation à plusieurs inconnues : y-a-t-il un musée pour accueillir la collection ? Quelle en est la politique muséale ? Quels sont les moyens attribués au musée pour assurer sa politique ? Comment valoriser l’objet auprès du public ? Etc.

6Dans le cas des biens culturels maritimes (BCM) issus du site de la Jeanne-Elisabeth, nous pouvons malgré tout estimer que la prise en charge est allée dans le sens des manuels à l’usage des archéologues, même si elle est perfectible. Depuis 2013, une convention passée entre le MCC et le Musée de l’Éphèbe (Agde, 34) permet aux objets de passer à rythme régulier dans les commissions de restauration afin de trouver financement et ateliers pour assurer leur prise en charge, leur stabilisation et parfois même leur restauration. Ainsi, depuis 2009, sept ateliers de restauration ont été sollicités en fonction de leur spécialité pour traiter ces mobiliers.

7Dans le cas de la bourse d’officier, comme dans celui de la chaussure, une autre opportunité a été saisie pour assurer les traitements de ces deux objets : l’exposition commémorative de la création du Drassm par André Malraux en 1966 intitulée « Mémoires à la mer » et présentée au musée d’Histoire de Marseille du 29 avril 2016 au 28 mai 2017. Un fond spécial avait ainsi été dégagé sur le budget de l’évènement pour prendre en charge certaines pièces jugées exceptionnelles.

8La chaussure est découverte en 2011 dans la partie centrale de la coque, traditionnellement décrite comme la zone de vie de l’équipage. Cet espace clos (sans aucune ouverture vers l’extérieur) est l’endroit où l’on dormait et prenait les repas.

9La bourse d’officier a, quant à elle, été prélevée en 2015 dans la partie arrière de la coque du navire, zone de vie des officiers. Cet espace vitré bénéficiait d’une hauteur sous pont suffisante pour permettre la station debout. Elle était, en somme, la partie la plus confortable du bateau dès lors que l’on avait quitté le pont.

10Sitôt remontés à la surface, ces objets ont été stockés dans un bac rempli d’eau de mer selon les recommandations du manuel de conservation préventive du Drassm. Inventoriés, photographiés et placés dans de l’eau douce, ils ont rejoint au plus vite la chambre froide du Drassm, où une atmosphère stable et à 6°C leur a assuré une attente dans des conditions convenables. L’eau était renouvelée régulièrement car certains micro-organismes parvenaient à se développer malgré les précautions mises en place.

11Le laboratoire ARC-Nucléart de Grenoble a été sollicité pour réaliser la suite de la procédure pour la bourse d’officier. Une équipe composée de Floriane Hélias (restauratrice diplômée du Master Conservation-Restauration de Paris I), Irène Garcia-Alonso (restauratrice stagiaire), Loïc Caillat (assistant ingénieur biologiste) et Thomas Guiblain (technicien en mesure physiques), menée par Henri Bernard-Maugiron (restaurateur diplômé du Master Conservation-Restauration de Paris I), a mis en place la stratégie nécessaire à la préservation et à l’étude de l’objet. La chaussure a, quant à elle, été confiée à Céline Bonnot-Diconne, restauratrice diplômée du Master Conservation-Restauration de Paris I, spécialiste des objets en cuir (2CRC, Moirans, Isère).

La chaussure en cuir

12Malgré une conservation en eau depuis sa découverte, la chaussure s’était dégradée. La présence de concrétions sédimentaires et de parties métalliques avait en effet provoqué des taches sur le cuir, modifiant l’aspect général. Une odeur forte et persistante se dégageait de l’objet. Des taches grasses flottaient à la surface de l’eau et il y avait des dépôts blanchâtres sur le cuir. On sait que les oxydes métalliques pénètrent le cuir et modifient ses propriétés mécaniques, le rendant cassant même après traitement. Sur le plan sanitaire et pour la conservation de ces vestiges, il était nécessaire d’entreprendre rapidement leur stabilisation, autrement dit leur séchage. Le traitement par imprégnation et lyophilisation est une méthode qui permet de stabiliser le cuir et autorise des manipulations pour étude. À l’issue de cette intervention, le remontage et la remise en forme de la chaussure peuvent aussi être effectués dans l’objectif d’une présentation en exposition.

Le traitement de conservation et la restauration de la chaussure

13L’objet, inventorié sous le numéro 13990, a été pris en charge le 3 septembre 2015 (fig. 1). À son arrivée, la chaussure a été photographiée et reconditionnée dans de l’eau courante à plusieurs reprises pour assurer un rinçage, tenter d’atténuer l’odeur résiduelle et vérifier la présence de micro-organismes.

14Elle a ensuite été minutieusement nettoyée : on a procédé avec des ultrasons pour éliminer la saleté et les sédiments incrustés (d’abord en bain, dans une cuve, puis au stylo à ultra-sons). Malheureusement cela n’a pas suffi à retirer les concrétions très adhérentes. La chaussure a ensuite subi un traitement de complexation dans un bain d’EDTA sel disodique (pH 5), suivi de trois bains de rinçages successifs. Puis elle a été déposée dans une solution de polyéthylène glycol 400 à 30 % dans l’eau courante (durée du bain : 14 jours). Congelée à -28°C, elle a enfin été lyophilisée (durée : 3 jours) (fig. 2).

Fig. 2.

Après imprégnation, la chaussure congelée est mise en place dans le lyophilisateur. Des thermocouples permettent de mesurer l’avancement du séchage

© C. Bonnot-Diconne

15À l’issue du traitement de séchage, la chaussure présentait un aspect satisfaisant mais elle était terne et les concrétions de sédiments limitaient encore les possibilités de remise en forme. À l’aide d’un scalpel, les concrétions accessibles ont été éliminées mécaniquement (cependant celles situées à l’intérieur de la chaussure et dans les épaisseurs du semelage n’ont pu être retirées). Pour nettoyer la fleur du cuir, un nettoyage superficiel a été effectué avec une mousse de mélamine additionnée d’eau déminéralisée (fig. 3). La languette a été remise en forme dans une chambre de ré-humidification. Cette languette était clairement identifiable comme appartenant à l’objet en raison de la parfaite correspondance des trous de couture. Elle a donc été replacée à l’identique en réemployant ces trous. Il s’agit d’un point de surjet réalisé à une aiguillée.

16Le talon était écrasé et sa couture dans l’axe était complètement rompue. De plus la base des quartiers dans cette zone était très fragile. Le cuir était pulvérulent et lacunaire. Après consolidation, on a procédé à la restitution de la couture originale à deux aiguillées, avec un fil de lin (fig. 4). Cette couture ne se poursuit néanmoins pas jusqu’à la base en raison de la fragilité du cuir.

17Le bord du quartier gauche était très lacunaire sur environ quatre centimètres de longueur ce qui perturbait la lecture de la chaussure. On a donc procédé à un comblement esthétique avec des intissés polyesters collés avec un film de Beva 371. De manière identique, on a comblé un accident sur la claque de la chaussure, et les deux orifices à la base des quartiers sur le talon. Cependant, on a laissé visibles des parties usées à l’avant de la chaussure (elles indiquent clairement que la chaussure a été portée). Ces comblements ont été retouchés avec des couleurs acryliques pour homogénéiser l’aspect général.

18En l’absence de la boucle métallique, les quartiers avaient tendance à s’affaisser, menaçant la couture axiale du talon. On a donc procédé à deux doublages « artificiels » qui permettent de maintenir en place les oreilles des quartiers à une hauteur correcte.

19Pour assurer la conservation préventive de l’objet, une boite de conservation sur mesure a été réalisée pour la chaussure. Elle se compose d’une boite en carton neutre Atlantis et d’un support en polypropylène alvéolaire avec logement en mousse de polyéthylène. Une fenêtre de visibilité permet de juger de la présence de l’objet dans la boîte.

L’étude calcéologique : typologie de la chaussure, boucle et marques de cordonnier

20Il est exceptionnel de découvrir en fouilles des chaussures qui conservent en connexion leur semelage et leur tige. En effet, les éléments « hauts » sont souvent dissociés des éléments « bas » par rupture des coutures. C’est donc un contexte de conservation exceptionnel sur l’épave de la Jeanne-Elisabeth qui a permis la conservation des fils de couture et des assemblages. Néanmoins, c’est justement son état complet mais surtout sa grande fragilité qui empêchent d’en faire un dessin archéologique en éclaté.

21L’assèchement et le nettoyage de la chaussure ont cependant permis son étude et une détermination typologique (fig. 5).

22On peut rapprocher cette chaussure de modèles découverts aux Pays-Bas et dessinés par Olaf Goubitz (fig. 6). Il s’agit d’un modèle à bout rond, boucle détachable et talon bottier. Le cuir est employé fleur à l’extérieur. Il s’agit d’un cuir épais de bovidé. La pointure estimée est de l’ordre du 36/37. Il s’agit probablement d’un pied gauche.

Fig. 6 et 6 bis.

Chaussure trouvée à Amersfoort (Pays-Bas). Vers 1750

Illustrations tirées de Goubitz 2001, p. 293 et 291

- 2 GOUBITZ et alii. Stepping through Time, Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800. (...)

23La tige de la chaussure peut être classifiée comme appartenant au type 135, tel que défini par O. Goubitz2. C’est une chaussure qui présente deux quartiers, cousus dans l’axe du talon, s’allongeant vers l’avant pour former deux fines bandes effilées. On dénomme ces extrémités « oreilles » ou « ailes » de quartier. Munies de trous, les oreilles permettent le passage d’une boucle métallique qui les relie. La boucle a disparu mais les traces permettent de dire qu’il s’agissait d’une boucle amovible à pivot avec un ardillon simple (type C de Goubitz) (fig. 7).

24À l’avant de la tige, la claque est constituée d’une pièce large à laquelle est cousue, sur le cou-de-pied (au point de surjet), une languette de cuir.

25Intérieurement, on remarque la présence de plusieurs renforts : deux ailettes sur les côtés et un bout dur à l’extrémité de la claque. La chaussure ne semble pas avoir intégré de contrefort (derrière le talon).

26Le semelage comprend plusieurs épaisseurs. Il est constitué d’au moins une semelle de propreté, peut-être un cambrion, une semelle d’usure (très mal conservée), une trépointe, une trépointe intercalaire et un talon. Ce dernier se compose de plusieurs couches de cuir assemblées par des épites en bois. On en dénombre encore 36 en place. Sa forme est à gorge comme c’est la mode au XVIIIe siècle. Il est incomplet et nous n’avons pas d’indice concernant sa hauteur originale (au moins 2,5 cm).

- 3 RAMA, Louis. Dictionnaire technique de l’industrie de la chaussure, C.T.C., Lyon, 1973.

27Le Dictionnaire technique de l’industrie de la chaussure3 distingue le talon bottier (fait de tranches de cuir superposées) du talon quille (bois enveloppé de cuir et dont le profil est rectiligne). D’après O. Goubitz, la fabrication de talon en cuir fait intervenir l’utilisation de toutes les chutes que le cordonnier peut avoir à portée de main. Ainsi le nombre de couches et leurs épaisseurs peut varier à l’infini. Ces couches sont assemblées au moyen de chevilles en bois tronconiques. L’implantation des chevilles sur les talons suit un schéma assez systématique, en suivant le bord extérieur du talon et en formant donc un arc de cercle. Quelques chevilles sont souvent alignées au centre et le long de la gorge. La taille des chevilles diffère d’une chaussure à une autre mais pas au sein d’une même paire, ce qui semble bien montrer qu’il s’agit de l’empreinte distinctive de chaque artisan.

- 4 DE GARSAULT, François-Alexandre. « Art du cordonnier », dans Description des Arts et Métiers, Paris (...)

28La chaussure porte trois marques sous la semelle. Il s’agit de trois fleurons polylobés poinçonnés devant la gorge du talon (fig. 8). Ces marques n’ont pas été recensées jusqu’à présent mais il peut s’agir de celles d’un cordonnier4.

29En conclusion, la chaussure découverte est un modèle standard de chaussure solide et plutôt rustique (cuir épais), de qualité correcte et sans décoration. Elle présente des usures importantes sur le dessus de la claque et au niveau du semelage qui montrent qu’elle a été longuement portée.

30La forme générale de la tige mais également celle du talon à gorge confortent une datation au milieu du XVIIIe siècle, date confirmée par celle du naufrage en 1755.

La bourse d’officier

(prise en charge par ARC-Nucléart, atelier crée en 1967, GIPC depuis 1997)

31Réceptionnée en octobre 2015 par l’atelier, la bourse (28172), toujours humide (fig. 9), a fait l’objet d’un constat d’état détaillé. Composée d’un textile réalisé au crochet et fermé par un lien noué, la bourse se présente sous la forme d’une petite sphère d’environ 8 cm de diamètre. Une zone de textile arraché permet d’apercevoir une masse noire de monnaies totalement concrétionnées entre elles. Le textile est lui-même adhérent aux monnaies. Du sédiment et quelques oxydes de fer sont visibles en surface. Un clou de fer était fixé à la bourse par des concrétions.

L’identification des matériaux

32L’association de matériaux aussi différents que le textile et les métaux place la bourse dans la catégorie des objets dits « composites ». Il a fallu, dans un premier temps, identifier la nature des matériaux constitutifs de la bourse pour adapter les produits chimiques susceptibles d’être utilisés pour la stabilisation de l’objet. Un des atouts d’ARC-Nucléart réside dans son équipe pluridisciplinaire. Épaulant les restaurateurs dans leur mission de conservation, techniciens et biologistes sont à même de réaliser tout un panel d’analyses complémentaires.

- 5 L’identification des fibres naturelles : Note de l’Institut canadien de conservation (ICC) 13/18. H (...)

- 6 ROHFRITSCH, Odette. Étude de la structure du végétal à l’aide de techniques simples, Revue français (...)

33Bien souvent, une observation au microscope suffit à faire une identification des fibres car chaque fibre à ses propres caractéristiques5. Quand un doute sur l’origine animale ou végétale de la fibre persiste, il est possible d’appliquer des réactifs chimiques qui marquent la présence d’un élément par une coloration spécifique. Ainsi, grâce au carmino vert, il est possible de mettre en évidence la présence de cellulose qui se colore en rouge et de lignine qui se colore en vert6 (fig. 10).

34Dans le cas de la bourse, l’observation optique a été ardue en raison de la dégradation des fibres et des impuretés présentes (liées à l’oxydation des pièces et à l’enfouissement).

35Il a donc fallu multiplier les observations et compléter l’analyse par des tests de coloration. Le croisement de ces informations nous a permis de déterminer que la bourse est réalisée en chanvre.

36Malgré les avancées technologiques dans le domaine de la caractérisation du métal, il reste impossible de connaître la composition chimique d’un matériau par simple observation, même sous microscope. Un prélèvement était donc nécessaire pour effectuer quelques analyses physico-chimiques. Les pièces de monnaie, largement altérées par le temps, étaient recouvertes de concrétions qui dépassaient localement à travers les mailles du filet de la bourse. Il était alors aisé de prélever au scalpel notre premier échantillon qui, une fois séché, ne représentait que quelques milligrammes d’une poudre de couleur noire/anthracite.

- 7 MEB-EDS Philips® XL 30 @ 15kv, sonde EDS Oxford de type Si-Li.

37La première étape de notre analyse fut la microscopie électronique à balayage7 couplée à une sonde de type EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). Dans cet appareil, l’échantillon est bombardé par un faisceau d’électrons dont l’impact sur le matériau produit des rayons X qui sont caractéristiques des éléments chimiques qui le composent, ici argent et cuivre. L’analyse ne portant pas sur le cœur du matériau métallique mais sur une fraction non représentative des concrétions, nous ne pouvions pas connaître les proportions exactes de ces deux éléments. En revanche, elle nous fournit des pistes pour l’identification des monnaies et une information utile pour la suite des analyses.

- 8 L’appareil utilisé est un Brucker® D8-Advance (Anode Cu-Kα longueur d’onde λ = 0.15406 nm).

38Nous connaissons donc la nature des « briques » élémentaires constituant notre matériau, mais pas sa forme. C’est la diffraction aux rayons X (DRX) sur poudre8 qui va permettre l’identification des phases cristallines. Le diagramme obtenu nous révèle la présence de sulfure d’argent Ag2S. La formation de ce solide en milieu subaquatique résulte de deux phénomènes chimiques :

-

Dans certaines conditions, les bactéries qui se nourrissent à partir de matière organique – les hydrates de carbone, (CH2O)n –, réduisent les ions sulfates, SO42-, en sulfure d’hydrogène H2S, selon la réaction suivante :

(CH2O)n + n/2SO42- → n/2H2S(aq) + nHCO3- -

L’action conjuguée du dioxygène dissous et du sulfure d’hydrogène H2S sur l’argent (et aussi le cuivre) entraîne la formation de sulfure d’argent selon la réaction suivante :

4Ag(s) + O2(g) +2H2S (aq) → 2Ag2S(s) +2H2O(l).

39Lors des premières observations, il est apparu que la contamination en sulfure (matière noire pulvérulente) semblait superficielle. Toutefois, la présence de composés très instables comme les sulfures appelait une vigilance particulière pour éviter toute évolution néfaste de l’objet.

La tomographie au cœur de l’objet

40Mais que contient donc cette bourse ? La curiosité étant une qualité largement partagée entre archéologues et restaurateurs, répondre à cette question nous a préoccupés dès la réception de l’objet à l’atelier. L’option d’extraire les monnaies de la bourse a été rapidement écartée car l’opération semblait trop dommageable pour le textile fortement adhérent aux oxydes métalliques des monnaies. Conserver un objet composite tout en poursuivant son étude archéologique sans le détruire était-il possible ? Quelle technique pouvait être employée pour une investigation non destructrice ?

41L’objectif était de découvrir si certaines surfaces des pièces, visibles à l’œil nu à travers le tissu, n’étaient pas trop corrodées et donc encore lisibles. D’ordinaire, une simple radiographie X ou un scanner de type médical permet de rentrer au cœur de l’objet, mais la densité et le volume de l’objet ne permettaient pas d’envisager l’utilisation de ces instruments.

42La technique de la tomographie X, relativement proche de celle du scanner médical, dédiée à des applications industrielles permet de sonder des objets, potentiellement de forte densité, avec une grande précision. Ce procédé, non destructif, permet l’obtention d’une image tridimensionnelle. Son principe repose sur l’analyse de l’interaction entre un faisceau de rayons X et l’objet étudié. Celui-ci est placé dans le faisceau, sous différentes positions angulaires. Pour chaque position, le rayonnement X transmis après la traversée de l’objet est enregistré par un détecteur plan. L’ensemble des radiographies ainsi obtenues est ensuite traité et une image 3D est reconstruite mathématiquement. À chaque voxel (pixel en 3D) de l’image 3D est associé un niveau de gris qui renseigne le coefficient d’atténuation local du faisceau incident, en d’autre terme sa densité.

- 9 Phoenix Nanotom M, 120kV, 80 µA, Durée 167 min, Bining 2x2, Filtre 3x0,1 mm Cu + 1x0,5mm Cu, Ys 115 (...)

43Le premier test a été réalisé dans un laboratoire du CEA équipé d’un tomographe industriel9. Les résultats ont montré que la forme des pièces était encore discernable, mais aucune information supplémentaire n’a pu être extraite de ces essais, l’objet étant encore trop absorbant pour l’énergie des photons émis par cet instrument (60keV).

- 10 ESRF – European Synchrotron Radiation Facility.

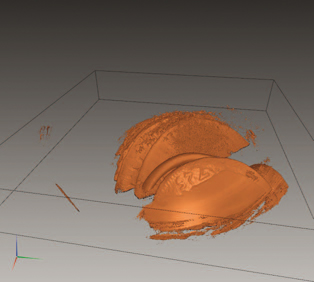

44Il nous fallait accéder à un appareil capable d’émettre des photons de très haute énergie et un détecteur de haute résolution, que seuls les grands instruments scientifiques européens possèdent. Plusieurs installations de ce type sont implantées à Grenoble, et notamment le synchrotron européen10. La bourse de la Jeanne-Elisabeth a pu bénéficier rapidement de temps de faisceau au synchrotron et de l’aide d’une équipe spécialisée dans la tomographie. Des tests ont ainsi été réalisés par l’équipe de NOVITOM en novembre 2015 sur la ligne de lumière ID19.

45Trois scans ont été réalisés sur la bourse (fig. 11), un sur la partie supérieure, puis inférieure et enfin intermédiaire de cette dernière. Pour une phase de tests, nous avons obtenu des résultats spectaculaires avec un haut niveau de définition permettant de lire très nettement des inscriptions sur la plupart des pièces (fig. 12 et 13), confirmant ainsi un état de conservation relativement bon. Nous avons pu compter ces pièces (au nombre de 17) mais nous avons aussi découvert une bague (ou un sceau ?) supplémentaire (fig. 14 et 15) en très bon état de conservation. Le logiciel d’observation de l’objet en 3D développé par NOVITOM, très fluide et facile d’utilisation, a permis d’approcher jusque dans les moindre détails cet objet resté intact.

46Cependant, malgré la très haute énergie du faisceau utilisé dans ce cas (160 keV), la zone centrale de la bourse n’a pas été atteinte par les photons X, et reste donc inconnue.

47L’avenir nous permettra sans doute d’explorer cette part de mystère, mais les résultats déjà obtenus dépassent largement les attentes des archéologues et restaurateurs du patrimoine.

Le traitement de conservation

48Dès lors qu’étaient identifiées précisément les parties constitutives de la bourse et compte tenu du peu de temps restant avant l’exposition où devait être présenté l’objet, un protocole de conservation a pu être élaboré. La bourse serait traitée globalement sans atteinte de son intégrité.

49Un nettoyage à l’eau et au pinceau a été pratiqué en protégeant la surface fragile de l’objet avec un filet souple et très fin (fig. 16).

50L’atelier ARC-Nucléart, dédié principalement à la conservation du patrimoine, a développé plusieurs traitements permettant le séchage et la conservation de ces matériaux dans de bonnes conditions. Dans la majorité des cas, l’eau doit être remplacée par une résine adaptée au matériau puis séchée par congélation sous vide.

- 11 FLORIAN, M-L. E. Deterioration of organic materials other than wood, Ed. Colin Pearson, Butterworth (...)

51Dans le cas de la bourse, la méthode retenue a consisté en une imprégnation du textile par une solution aqueuse de résines, polyéthylène glycol 400 et 1500, additionnées d’un inhibiteur de corrosion protégeant le métal des monnaies. Après quoi, l’objet a été séché par lyophilisation. Le séchage par lyophilisation consiste dans un premier temps à congeler le mélange eau et PEG à -30° C dans les fibres puis dans un second temps, à faire le vide pour provoquer la sublimation de l’eau (10-1 mbar), c’est-à-dire la vaporisation de l’eau à partir de la glace solide sans passer par la phase liquide (fig. 17). Les cristaux de glace se subliment jusqu’au séchage complet sans provoquer d’effondrement cellulaire au sein des fibres textiles.11

52Un dernier nettoyage au pinceau, au scalpel et par micro-aspiration a été pratiqué sur l’ensemble de la surface (fig. 19 et 20).

53La restauration a consisté en quelques collages des fragments détachés en utilisant une résine acrylique stable chimiquement. Conditionnée avec soin dans des mousses de calage, la bourse était prête pour une restitution en avril 2016.

Conclusion

54Si les objets piégés au sein de la coque d’un navire immergé, finissent par trouver un état d’équilibre, le travail des conservateurs-restaurateurs est de les sauvegarder après leur retour à l’air libre.

55Le restaurateur doit avoir une connaissance approfondie des matériaux mais aussi des typologies afin de procéder à des traitements et des restaurations déontologiquement respectueuses.

56Une première étape permet la stabilisation de ces matériaux fragiles qui peuvent être ainsi plus facilement gérés par les dépositaires. Ensuite, la phase de restauration est l’occasion d’avoir un accès unique aux objets et ainsi de proposer, en plus du traitement de conservation, l’étude archéologique de ces pièces exceptionnelles.

57Enfin, dans le cadre d’une exposition, ces vestiges organiques sont un support idéal de médiation car ils sont rares dans les collections et permettent de présenter des objets personnels, très parlants pour le grand public.

58En outre, grâce aux publications, ces témoignages poursuivent leur chemin, alimentent la réflexion d’autres équipes, d’autres chercheurs sur le terrain ou en laboratoire. Ils permettront peut-être d’affiner des chrono-typologies précieuses pour dater des sites ou des objets découverts isolément.

Archéologues et restaurateurs assurent donc une seconde vie aux objets.

59Ainsi, les techniques artisanales d’un cordonnier ou la composition d’une bourse close sont remises au jour. Les procédés employés et les objets cachés nous sont dévoilés ; ici un poinçon en gage de qualité d’exécution, et là une bague ou un sceau mis à l’abri, pensait-on... Plus que des objets, ce sont des individus vivant en 1755, qui refont surface, avec leurs préoccupations. Quelle aurait été leur réaction en voyant l’éventail des techniques de pointe déployées pour percer les secrets d’objets si banals à leur époque mais devenus si extraordinaires à la nôtre ?

Annexe

Glossaire technique

Ailette : pièce de renfort de la tige collée entre le dessus et la doublure, et faisant de chaque côté de la tige la jonction entre le contrefort et le bout dur.

Bride : partie étroite d’une tige, prolongeant le quartier ou la claque ou rapportée à ces morceaux, qui permet de fermer la chaussure sur le cou-de-pied ou autour de la cheville au moyen d’une boucle, d’un bouton, d’un élastique ou d’un système adhésif.

Cambrion : pièce allongée en cuir, en bois, placée dans l’épaisseur du semelage pour donner de la fermeté à la cambrure de la chaussure et soutenir la voûte plantaire.

Chair : face intérieure de la dépouille de l’animal. Côté chair par opposition à côté fleur.

Contrefort : soutien de la tige, intercalé entre dessus et doublure, destiné à éviter l’affaissement de la tige et à maintenir le talon du pied en place.

Fleur : le dessus d’un cuir ou d’une peausserie, correspondant au côté de la peau qui portait les poils. Côté fleur par opposition à côté chair.

Languette : partie de la tige ou pièce rapportée de la tige, prolongeant vers l’arrière la claque et protégeant le cou-de-pied.

Oreille : de quartier ou « aile de quartier » = partie avant du quartier de la tige, couvrant partiellement le cou-de-pied.

Semelage : par opposition à la tige, l’ensemble des pièces qui constituent le dessous de la chaussure, qui s’interposent entre le pied et le sol.

Tige : par opposition au semelage la partie supérieure de la chaussure, destinée à habiller et protéger le dessus du pied.

Trépointe intercalée (rand en anglais) : bande de cuir souple profilée, fixée entre la première et la tige.

Trépointe (welt en anglais) : bande de cuir souple profilée, fixée tout autour de la chaussure, et qui sert à faire la liaison entre la première et la tige d’une part, et le semelage d’autre part.

Notes

1 JAOUEN, Marine ; POLETTO Andrea. “The Shipwreck of the Jeanne-Elisabeth, 1755”. Dans ACUA Underwater proceedings 2014, by Charles Dagneau and Karolyn Gauvin, Advisory Council on Underwater Archaeology, Québec, 2014, p. 93‑97

2 GOUBITZ et alii. Stepping through Time, Archaeological Footwear from Prehistoric Times until 1800. Stichting Promotie Archeology, Zwolle, 2001.

3 RAMA, Louis. Dictionnaire technique de l’industrie de la chaussure, C.T.C., Lyon, 1973.

4 DE GARSAULT, François-Alexandre. « Art du cordonnier », dans Description des Arts et Métiers, Paris, 1767.

5 L’identification des fibres naturelles : Note de l’Institut canadien de conservation (ICC) 13/18. HOUCK, Max M. Identification of Textile Fibers, Woodhead Publishing ; 1st edition (February 13, 2009).

6 ROHFRITSCH, Odette. Étude de la structure du végétal à l’aide de techniques simples, Revue française d’Histotechnologie, 1992, vol. 5, nº 1, p. 31‑35.

7 MEB-EDS Philips® XL 30 @ 15kv, sonde EDS Oxford de type Si-Li.

8 L’appareil utilisé est un Brucker® D8-Advance (Anode Cu-Kα longueur d’onde λ = 0.15406 nm).

9 Phoenix Nanotom M, 120kV, 80 µA, Durée 167 min, Bining 2x2, Filtre 3x0,1 mm Cu + 1x0,5mm Cu, Ys 115/Zs200/Zd 400/Gr =3 /Vox 50 µm.

10 ESRF – European Synchrotron Radiation Facility.

11 FLORIAN, M-L. E. Deterioration of organic materials other than wood, Ed. Colin Pearson, Butterworths, p. 21‑55, 1987.

PEACOCK, E. E. Freeze drying archaeological textiles : The need for basic research, Archaeological Textiles Occasional Papers 10, ed. S. A. O’Connor and M. M. Brooks. London : United Kingdom Institute for Conservation, p. 22‑30, 1990.

Table des illustrations

|

|

|---|---|

| Titre | Fig. 1. |

| Légende | État de la chaussure à sa livraison à l’atelier |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-1.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 116k |

|

|

| Titre | Fig. 2. |

| Légende | Après imprégnation, la chaussure congelée est mise en place dans le lyophilisateur. Des thermocouples permettent de mesurer l’avancement du séchage |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-2.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 116k |

|

|

| Titre | Fig. 3. |

| Légende | Après séchage, des nettoyages complémentaires sont effectués |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-3.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 120k |

|

|

| Titre | Fig. 4. |

| Légende | Restitution à l’identique de la couture axiale du talon |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-4.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 100k |

|

|

| Titre | Fig. 5 et 5 bis. |

| Légende | État avant et après traitement et restauration de l’objet |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-5.png |

| Fichier | image/png, 204k |

|

|

| Titre | Fig. 6 et 6 bis. |

| Légende | Chaussure trouvée à Amersfoort (Pays-Bas). Vers 1750 |

| Crédits | Illustrations tirées de Goubitz 2001, p. 293 et 291 |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-6.png |

| Fichier | image/png, 66k |

|

|

| Titre | Fig. 7 et 7 bis. |

| Légende | Traces de l’emplacement de la boucle (perdue) sur la chaussure |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-7.png |

| Fichier | image/png, 202k |

|

|

| Titre | Fig. 8 et 8 bis. |

| Légende | Fleurons polylobés poinçonnés sous la semelle d’usure |

| Crédits | © C. Bonnot-Diconne |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-8.png |

| Fichier | image/png, 310k |

|

|

| Titre | Fig. 9. |

| Légende | Bourse à l’état humide |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-9.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 72k |

|

|

| Titre | Fig. 10. |

| Légende | Coloration des fibres pour détermination histologique |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-10.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 108k |

|

|

| Titre | Fig. 11. |

| Légende | Installation de la bourse pour tomographie |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-11.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 220k |

|

|

| Titre | Fig. 12 et 13. |

| Légende | Visualisation d’une des monnaies par tomographie |

| Crédits | © NOVITOM |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-12.png |

| Fichier | image/png, 164k |

|

|

| Titre | Fig. 14. |

| Légende | Visualisation d’une des monnaies et de l’anneau de bague par tomographie |

| Crédits | © NOVITOM |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-13.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 72k |

|

|

| Titre | Fig. 15. |

| Légende | Visualisation de la bague par tomographie |

| Crédits | © NOVITOM |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-14.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 68k |

|

|

| Titre | Fig. 16. |

| Légende | Nettoyage de la bourse encore humide |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-15.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 80k |

|

|

| Titre | Fig. 17. |

| Légende | Séchage de la bourse par lyophilisation après imprégnation du textile |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-16.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 108k |

|

|

| Titre | Fig. 18. |

| Légende | Nettoyage de la bourse après séchage |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-17.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 84k |

|

|

| Titre | Fig. 19. |

| Légende | Nettoyage et restauration de la bourse sous loupe binoculaire |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-18.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 156k |

|

|

| Titre | Fig. 20. |

| Légende | Bourse après traitement et restauration |

| Crédits | © ARC-Nucléart |

| URL | http://journals.openedition.org/pds/docannexe/image/2181/img-19.jpg |

| Fichier | image/jpeg, 83k |

Pour citer cet article

Référence électronique

Henri Bernard-Maugiron, Céline Bonnot-Diconne, Loic Caillat, Thomas Guiblain, Floriane Hélias, Marine Jaouen et Andrea Poletto, « La Jeanne-Élisabeth livre ses secrets : deux restaurations d’objets personnels issus d’une épave suédoise (XVIIIe siècle) », Patrimoines du Sud [En ligne], 6 | 2017, mis en ligne le 01 septembre 2017, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/pds/2181 ; DOI : https://doi.org/10.4000/pds.2181

Haut de pageDroits d’auteur

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page